雪と氷のQ&A

タグ:氷の不思議

氷のすき間について

はじめまして。 小学校で4年生を教えています。 氷になると液体の水より体積が大きくなると学習します。その理由は氷ができる時にすき間ができるとのことですが、ふと疑問に思いました。 そのすき間は水にとけている空気なのか、それとも真空なのでしょうか。 氷の結晶構造のすき間の中に酸素や窒素の分子が入り込める余地はあるのでしょうか。(くすもとさん/大阪府・43歳)

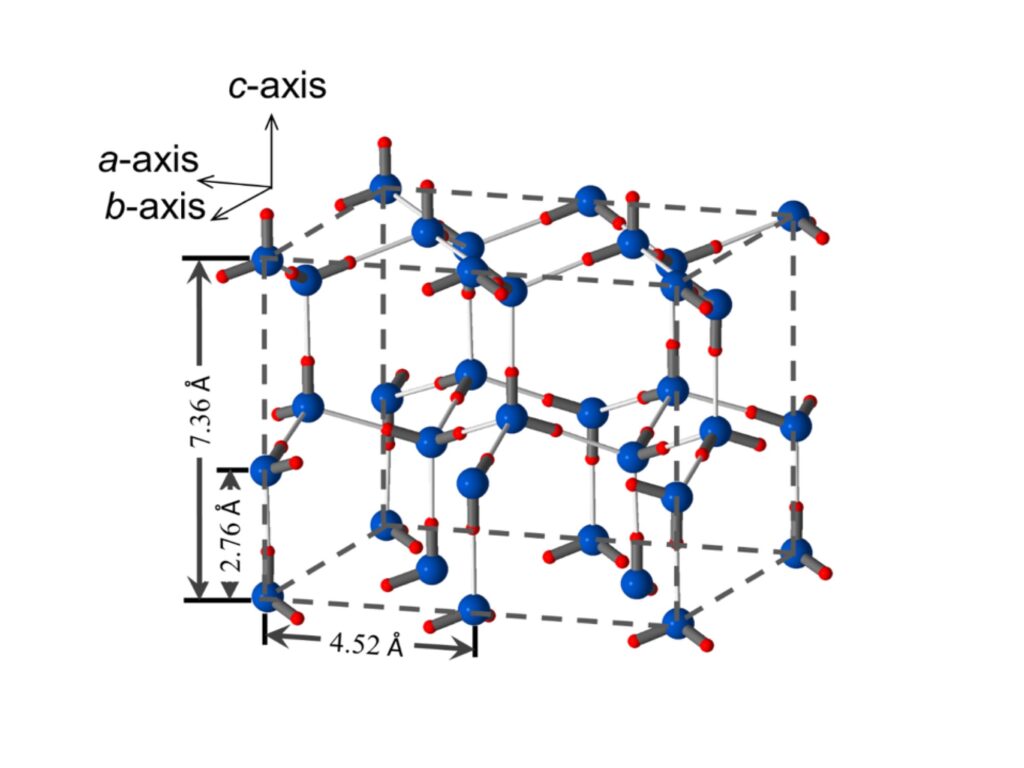

コップに入れた水を冷凍庫に入れて凍らせると、体積が約9%増加します。水も氷も多数の水分子が集合してできていますが、このことは水中より氷の中の方が水分子の詰り方がほんの少し疎らであることを意味しています。液体の水では、水分子は不規則に混じり合っています。これに対し、結晶である氷では、水分子は三次元的に規則正しく配列しています。下に示した図は、氷の結晶中での水分子の配列を示しています(産業技術総合研究所 灘浩樹先生提供)。水分子はH2Oですので、灰色の大きな球が酸素原子(O)、赤の小さな球が水素原子(H)を示しています。1個の酸素原子は、隣り合った4個の酸素分子と水素結合で結ばれていて、この結合の上に水素原子が1個ずつ配置されています。液体の水が凍って、このような結晶構造を作るときに、水分子が少しずつすき間を開けながら配列を作るので体積が増えるのです。

とはいっても、このすき間はせいぜい水分子の大きさですから、ここに窒素や酸素などの他の分子が入り込むことはできません。最初に述べたように、コップに入れた水を冷凍庫で凍らせると、透明な氷ではなく真っ白な氷になってしまうことが多いですね。水中に溶けていた窒素や酸素の分子は、水が凍っても氷の内部には入れないので、気体として現れるしかありません。このとき生じた気体の泡(気泡)は、氷が成長するときに氷の中に取り込まれてしまいます。すると、この気泡に当たった光が散乱を起こし、氷は透明ではなく白く見えるのです。

ところで、気泡を含んだ氷にどんどん圧力をかけていくとどうなるでしょう。気泡は、圧力とともにだんだん小さくなり、やがて氷の中から消えてしまいます。このとき、気泡の中の窒素や酸素はどうなってしまったのでしょうか。実は、氷の結晶の格子の中に取り込まれてしまっているのです。先程の話と矛盾しているようですが、圧力が高くなると水分子の配列そのものが変化して、無理やりすき間を作り、窒素や酸素の分子を取り込むことができるようになるのです。この特別な氷はエアハイドレート結晶と呼ばれ、実際に南極大陸を覆う氷床の深部で発見されます。氷床は、何十万年もの間に降り積もった雪が積み重なってできた、厚さが最大4キロにも及ぶ氷の塊です。このため、その深部では氷にものすごい圧力がかかっているので、気泡がエアハイドレート結晶に変化したのです。氷床は、深くなるほど古い空気を貯め込んでいます。まさに、”空気の化石”ですね。

(回答掲載日:2021年3月6日)

氷水 #氷の不思議とけない氷はあるのかな?

前に、雪の科学館で氷のペンダントを作りました。すぐにとけてしまい、悲しかったです。とけない氷があったら作りたいです。とけない、とけにくい氷の作り方をおしえてください。(あやかさん / 石川県・8歳)

あやかさん、雪の科学館の氷のペンダント、すぐにとけてしまって残念でしたね。でも、とけない氷というのは、ざんねんながら作ることはできません。氷に限らずいろいろな物質は、とける温度が決まっています。氷は、この温度が0度ですので、部屋の中(室温は20度くらいですね)に氷をおいておくと、すぐにとけてしまうのはしかたがないことなのです。

雪の科学館で氷のペンダントを作ったときの氷は、きれいな透明の氷だったと思います。台所にある冷凍庫で氷をつくると、普通は白くにごった氷になりますね。これは、最初に水にとけていた空気が、氷ができるときにはき出されて、空気の泡(気泡)として氷の中に閉じ込められたからです。気泡がたくさん含まれた氷は、とてもとけやすいのですが、気泡の入っていない透明な氷はとけるのに少し時間がかかります。室温であればやがてとけてしまうことにはちがいないのですが、雪の科学館の氷は、それでも少しはとけにくい氷になっています。このような透明な氷は、台所の冷凍庫でも少しくふうをすると作ることができます。まず、水にとけた空気を追い出すためには、冷やす前にいちど沸騰させます。この水が冷めたら冷凍庫に入れるのですが、なるべく空気にふれないようにして、できるだけゆっくりと冷やしてこおらせると、気泡の少ない透明な氷になります。ためしてみて下さい。

(回答掲載日:2020年12月14日)

氷 #単結晶#実験#氷の不思議氷の硬さ

マイナス10度とマイナス20度の氷は硬さが違いますか? 教えてください。(たかしさん / 石川県・10歳)

中谷宇吉郎先生は、「氷は金属である」という言葉をのこしています。

金属は、普通はとても硬いですが、温度が高くなるとだんだん柔らかくなります。テレビなどで刀を作るところを紹介した番組を見たことがあると思いますが、鉄を炎で真っ赤に焼いてそのままハンマーなどで叩くと、簡単に伸ばしたり曲げたりすることができます。これは、硬い鉄であっても温度が高くなると柔らかくなることを利用しているのです。氷もこの鉄と同じように、温度によって硬さが変化します。ご質問にあるようにマイナス10度とマイナス20度では、より温度の低いマイナス20度のほうが硬い氷になっています。

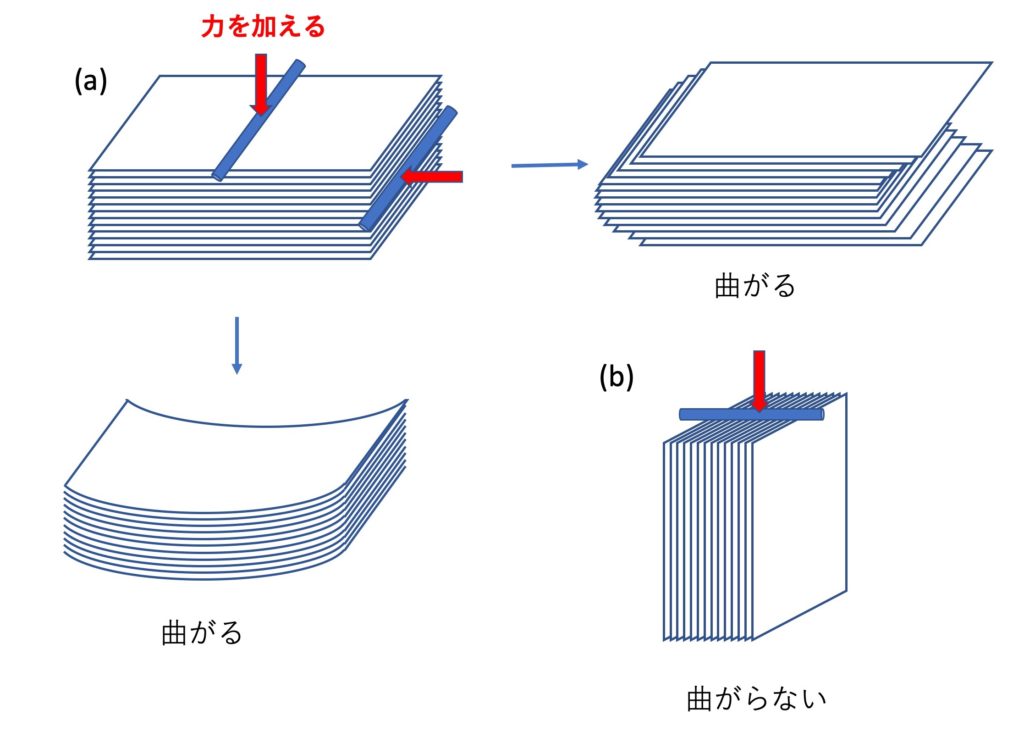

しかし、氷の硬さというのは、鉄の硬さとは少し違う性質を持っています。氷は結晶ですので、一つの結晶の粒でできた氷(単結晶の氷と呼びます)を用意して力を加えると、どの方向から力を加えるかによって硬さが大きく違うことが知られています。実は、氷の結晶というのは、ちょうどたくさんの枚数の紙を重ねた束のような構造をしています。

紙の束としてトランプを考えてみましょう。図にあるように、トランプを重ねた束にいろいろな方向から力を加えてみましょう。たとえば(a)図のように、トランプの束を水平に置き、トランプの上や横から力を加えると、束は簡単に曲がりますね。これは、トランプどうしが少しずつ滑って、束全体としては曲がりやすくなるためで、トランプの束はこの方向にはとても柔らかい性質をもつことになります。しかし、(b)図のように束を縦に置いて縦方向に力を加えると、いくら力を加えてもトランプの束は簡単には曲がりません。この場合には、いくら力を加えてもトランプどうしが滑ることがないからです。

このように、トランプの束は力を加える方向で硬さがまったく違います。氷の結晶が、このトランプの束と同じ性質を持つことを発見したのも、中谷宇吉郎先生なのです。中谷宇吉郎雪の科学館には、氷の結晶が紙の束と同じような性質を持つことを示す実験結果の写真も展示されています。今度雪の科学館を訪問したときには、気をつけて探してみて下さい。

(トランプの実験は簡単ですので、ぜひ自分でもやってみて下さい。トランプは、プリンターの用紙の束や少し厚めの本などでも代用することができます。)

(回答掲載日:2020年12月14日)

氷 #単結晶#実験#氷の不思議#温度絶対零度と氷について

氷だったものが、マイナス273度になると、なぜ気体になるのですか?氷のままの物質もありますか?( 標識君 / 東京都・7歳 )

はじめに、マイナス273度という温度は、どんな温度かを説明しましょう。この温度は、これ以上はもう下がらないギリギリの温度で、絶対零度とも呼ばれています。

マイナス273度を説明するまえに、温度というのはどういうものかを考えてみましょう。

氷は、水の分子が順番にきれいにならんでできた固体ですね。結晶ということばを聞いたことがあると思いますが、このような分子がきれいにならんだ固体のことを呼びます。しかし、水分子は結晶の中にあっても完全に止まっているのではなくて、かならずブルブルと振動をしています。この氷の中の水分子のようすを動画でしめしたものが、産業技術総合研究所の灘浩樹先生のホームページにありますので、参考にして下さい ⇒ コチラをクリック

このブルブル振動の大きさが、じつは温度にあたります。温度が高いほど、水分子はより大きくブルブルしているのですね。では、温度が下がるとどうなるでしょう。この水分子のブルブル振動は、だんだんおさまってきて、ある温度になると完全に止まってしまうはずですね。この分子のブルブルが止まってしまう温度が、マイナス273度なのです。いったん分子のブルブルが止まると、それ以上温度は下がりませんので、マイナス273度より低い温度はないということになります。

さて、ご質問の「マイナス273度になると気体になるのですか」ということについては、実はどんな物質でもマイナス273度では気体ではなくて固体になっています。そして、その中の分子のブルブルも完全に止まった状態になっています。氷は、温度が高いと水蒸気になっていますね。しかし、水蒸気は温度が下がると水に変わります。コップに冷たい水を入れると外側がくもるのは、水蒸気が水滴となってコップにつくからです。この水滴は、もっと温度が下がると氷に変わります。この氷の温度をさらにどんどん下げていくと、やがてマイナス273度まで冷やせるはずですが、その時にもういちど気体にもどることはありません。ずっと、氷のままで冷えていくだけです。氷以外のどんな物質でも、温度が下がると、水と同じように気体が液体に、そして結晶へと変わっていきます。したがって、マイナス273度では、どんな物質であっても気体に変わることはなく、結晶のままでいると考えられています。

マイナス273度という温度は、とても不思議ですね。この温度では、今回のご質問のほかにも、とても面白いことがたくさん起きることが知られています。ぜひこれからも興味をもって、いろいろと調べてみてください。

(回答掲載日:2020年10月22日)

氷その他の現象 #氷の不思議#温度電子レンジに氷をかけたらどうなる?

コップに氷を入れて電子レンジで溶かそうとしましたが少ししか溶けませんでした。なぜですか?(ひなさん / 石川県・6歳)

ひなさん、とてもおもしろいことに気がつきましたね。ちょっとむずかしいお話になりますが、がまんしてください。

まず、水や氷は、目には見えないほどのものすごく小さな粒(水分子と言います)がたくさんあつまってできています。水のなかでは、この粒つぶがグチャグチャに詰まっているのですが、氷のなかでは粒つぶが順番にきれいにならんでいます。

この粒つぶは、水や氷のなかで動き回ったり、ブルブルふるえたりしています。電子レンジは、水のなかの粒つぶのブルブルをより大きくするはたらきをもっています。このため、電子レンジにコップの水を入れるときゅうに熱くなるのです。しかし、氷の中の粒つぶは、きれいに並んでいますので、もともとブルブルしにくいはずですね。ですので、電子レンジに氷を入れても粒つぶのブルブルが大きくなりにくいので、氷は電子レンジに入れても溶けにくいのです。

ちょっとむずかしいので、ジグソーパズルを思い出してください。ジグソーパズルは、たくさんのピースでできていますが、このピースひとつひとつがこの水や氷のなかの粒つぶだとしましょう。パズルであそぶ前には、たくさんのピースはグチャグチャになっていますね。このピースをぜんぶ箱に入れて箱をゆらすと、ピースはかんたんに動き回ったりブルブルしたりして、まざりあいます。では、パズルができ上がるとどうなるでしょう。ぜんぶのピースは順番にきれいにならんでいて、ピースどうしがしっかりとくっついています。このパズルを、同じようにゆらしてもピースは動きませんね。このあそぶ前のジグソーパズルが水、できあがったパズルが氷だとおもうと、箱をゆらす力が電子レンジの力になります。

このように、おなじ力でゆらした場合に、水のなかの粒つぶはブルブルしやすく、氷のなかの粒つぶはブルブルしにくいので、氷はなかなか溶けないのです。

やっぱり、まだむずかしいですね。まわりのおとなといっしょに、もういちどこのこたえを読んでみてください。

(回答掲載日:2020年8月18日)

透明な氷のつくりかた

一度、沸騰させた水で氷を作ると透明度が高くなるのはなぜですか?他に、透明な氷をつくる良い方法はありますか?(かほくのアマビエさん / 石川県・38歳)

通常、水には空気が大量に溶け込んでいますので、それを凍らせると空気は気泡として氷の中に取り込まれてしまいます。このため、氷は白く濁って透明度が低くなってしまうのです。

水を冷やす前にいちど沸騰させると、水に溶けた空気は追い出されてしまいます。このため、気泡として取り込まれる空気の量が少ないので透明度が高くなるのです。透明な氷を作る工夫はこの他にもいろいろありますが、どの方法も氷に取り込まれる気泡の数を減らす工夫です。

まず、水をゆっくり冷やすと、氷ができる速度も遅くなります。このため凍る時に気泡が発生してもすぐに逃げてしまい、氷には取りこまれないようになります。家庭の冷凍庫で氷を作るときは、沸騰させた水を使うことはもちろんですが、製氷皿の下に熱を伝えにくいものを敷く、あるいはタオルで製氷皿を包むなどをすると、氷がゆっくり出来ますので気泡の少ない透明な氷になります。しかし、氷を作るのにかかる時間は大幅に延びてしまいます。

また、凍る時に発生した気泡が逃げやすくするためには、水の容器全体を均等に冷やすのではなく、ある一定の方向に凍らせることも有効です。氷屋さんで売っている氷は、全く気泡がなく非常に透明です。これは、工場でできるだけ時間をかけて、一定方向からゆっくり凍らせることで、気泡を入りにくくしているのです。

また、水をかき混ぜるなどの方法で、発生した気泡を素早く取り除いてしまうなどの工夫もされています。

(回答掲載日:2020年8月17日)

氷その他の現象 #単結晶#実験#氷のつくりかた#氷の不思議

Q&Aは検索ができます。 検索は「キーワード」「カテゴリー」「タグ」の3つの方法があります。

キーワードを入力して検索してください。

カテゴリーを選ぶとそのカテゴリーの中からキーワードと一致するQ&Aを探すことができます。

気になるタグを選んでください。

そのタグに当てはまるQ&Aを探すことができます。

)